Durant des décennies, génération après génération, les parents croyaient à un monde meilleur pour leurs enfants. Ils ont travaillé dur pour ça, ils ont cherché l’énergie nécessaire là où ils la trouvaient. Ce faisant et sans s’en rendre compte, ils ont créé un système où l’on prend à la nature ce qu’elle a mis des millions d’années à accumuler: charbon, pétrole et autres ressources fossiles et minérales.

Depuis une quarantaine d’années, le phénomène du dérèglement climatique est connu, l’impossibilité de continuer la croissance économique exponentielle est évidente. Mais elle s’est poursuivie, avec son lot de conséquences: disparition d’espèces sauvages, empoisonnement de notre environnement, exploitation des populations défavorisées, phénomènes climatiques extrêmes…

La situation aujourd’hui

Les études sur le fonctionnement et les effets du dérèglement climatique sont plus nombreuses que jamais. On a déterminé que nous sommes en plein cœur de la sixième extinction de masse du vivant. La sixième de toute l’histoire de la Terre!

Aujourd’hui, cela fait cinq ans que les nations du monde ont déclaré, à Paris, qu’elles allaient changer tout ça. Elles se sont fixé des objectifs et des délais, en accord avec le monde scientifique.

Mais la situation a continué à s’empirer. Le vivant recule, les océans montent, les glaces fondent, des populations sont chassées de chez elles. Les émissions de gaz à effet de serre n’ont fait qu’augmenter: jamais il n’y en a eu autant par année (exception faite de la parenthèse « Covid », qui est temporaire).

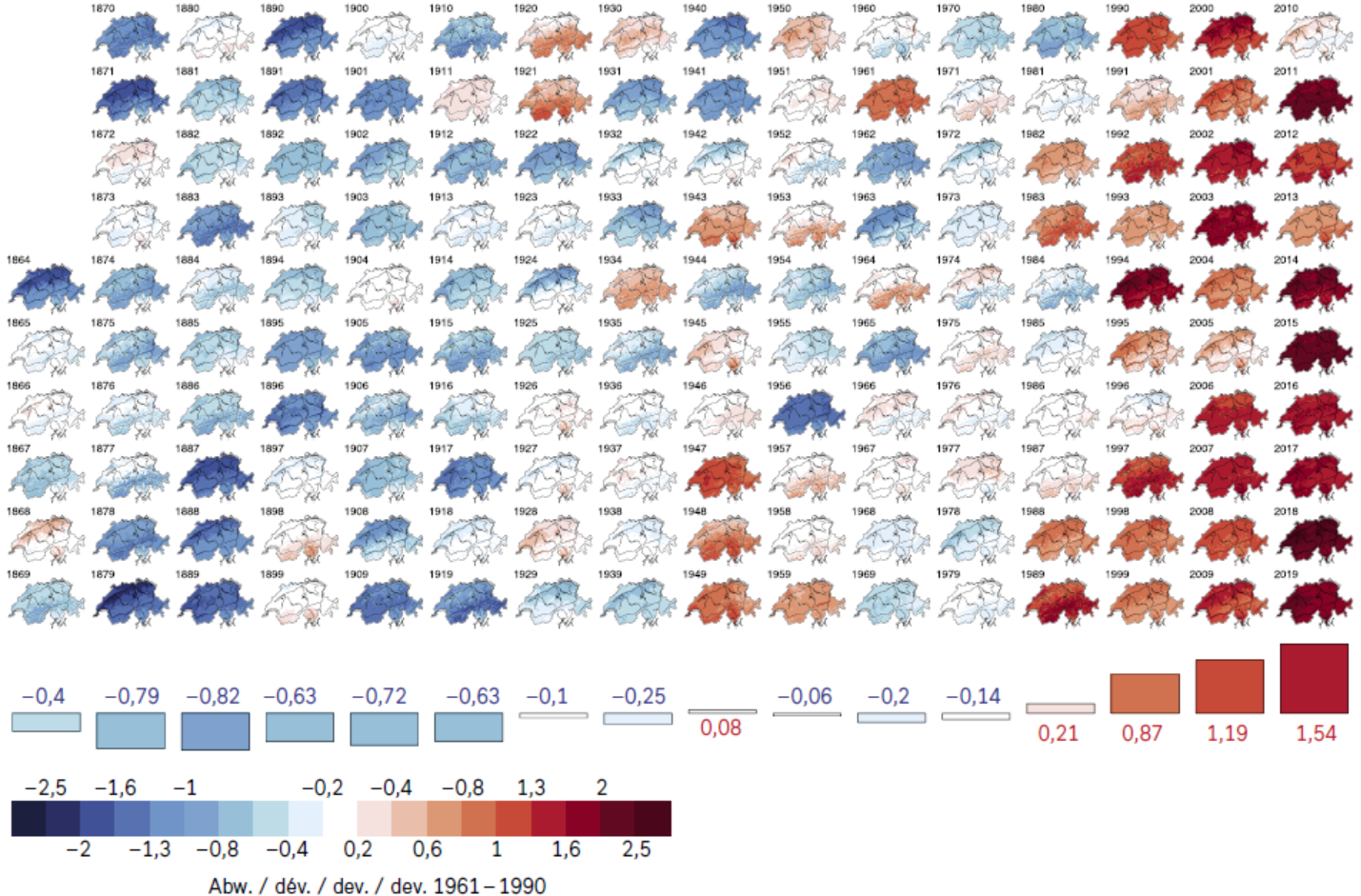

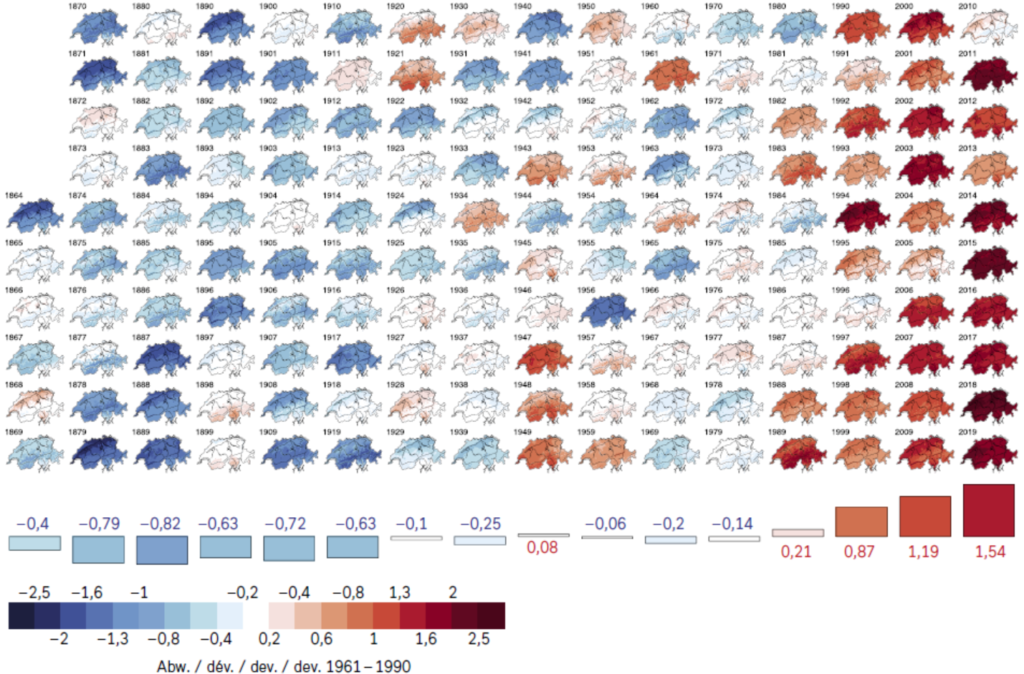

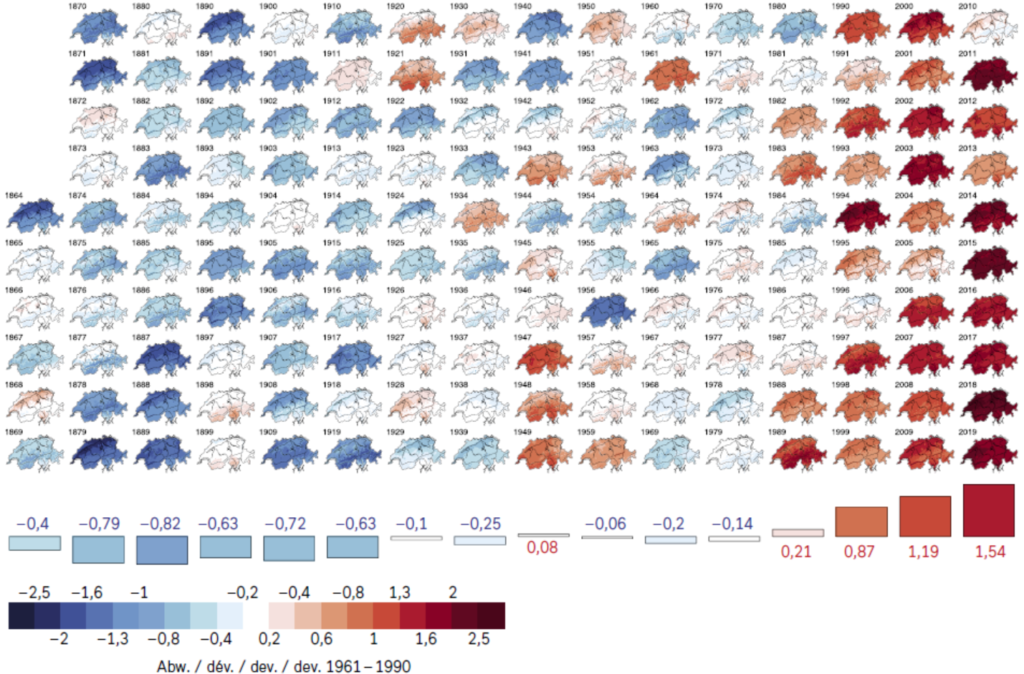

Illustration 2 : Écarts de température à la moyenne 1961-1990 en Suisse pour chaque année depuis 1864. Les années en dessous de la moyenne sont en bleu, les années au-dessus de la moyenne sont en rouge. La partie inférieure du graphique montre les écarts à la moyenne sur une décennie avec les colonnes colorées en bleu ou en rouge.

Nous voilà à un point où les conditions d’habitabilité même de la Terre sont en péril. Les projections sont plus alarmistes les unes que les autres, en tenant compte des engagements pris, en tenant compte des trajectoires actuelles (c’est pire), ou encore en tenant compte des boucles de rétroaction qui pourraient déclencher un emballement climatique auquel personne ne pourrait faire face.

Mobilisation

Alors des gens se sont mobilisés. Des jeunes notamment, ne voyant plus d’avenir pour eux. Elles et ils sont descendu·es dans la rue, massivement. Elles et ils ont identifié ce qui ne va pas dans le système économique, dans la société, dans la politique, dans notre façon de vivre, de vivre ensemble. Elles et ils se sont organisé·es, ont cherché des solutions, ont tenté de mobiliser le monde politique. Elles et ils ont proposé des moyens, tout en cherchant à renforcer la démocratie.

Il leur a été répondu timidement, souvent sur un ton paternaliste.

Et nous sommes en 2021. En 2050, à l’échelle planétaire, on ne devra plus émettre un seul kilo de CO2 qui ne peut pas être absorbé dans le même temps. La transformation du monde prendra du temps: à terme, plus d’énergie fossile, plus de produits chimiques qui détruisent le vivant, plus de gaspillage de ressources. Tout se jouera dans les dix prochaines années, durant lesquelles on doit réorienter et transformer nos modes de consommation et notre façon de vivre ensemble pour, finalement, avoir le temps de mener à bien la transition dans les domaines les plus difficiles avant 2050. C’est un travail monumental.

C’est un travail que nous ne pourrons pas faire dans le respect des gens et du vivant si l’on attend, si l’on repousse les changements. C’est un travail qui doit être accompli à tous les niveaux, de l’individuel jusqu’à la gouvernance mondiale, en passant naturellement par l’échelon communal.

Tout se jouera dans les dix prochaines années. La prochaine législature durera cinq ans et la composition des autorités communales sera figée tout ce temps. C’est maintenant qu’il faut agir, c’est maintenant qu’il faut s’engager.

Deux piliers

Nous avons donc choisi de nous engager en privilégiant le concept d’écologie intégrale, afin de réellement orienter les politiques publiques vers une durabilité forte, dans tous les domaines. Pas seulement pour protéger les petites fleurs.

Et comme des transformations radicales sont nécessaires, comme l’effort sera énorme pour toute la population, nous voulons que chacun·e soit fortement impliqué·e dans les choix à faire. Parce que si l’on sait pourquoi on fait un effort et si l’on a choisi comment le faire, on le fait! C’est ça, la démocratie participative, où l’on construit ensemble des solutions en adéquation avec les défis et les objectifs, mais aussi en adéquation avec les besoins de la population.

Un exemple type de démocratie participative est l’assemblée citoyenne, notamment sur le thème du climat.